這樣也行?(4200公里多少油錢)4200公里開車需要多久,

今年三月,我的兩位哥哥(閆哥、李哥)突然說到要去走一條越野圈里的傳奇線路,曾是自駕者心中的“最美最虐的自駕旅游線”“丙察察”,邀請我一路同行。

越野圈曾經有個說法,“沒去過這桶那桶,好意思說你越過野?”,桶,是丙中洛察瓦龍一帶傈僳族對村的稱呼,其中“秋那桶”最為著名。

詳情請戳:

http://panda.qq.com/cd/thread/1020825644312272

(圖片來自網絡)

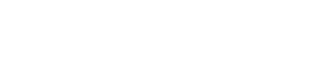

丙察察這個路名讀起來有些拗口,有些人喜歡叫他BCC,其實之前這是一條在地圖上不存在的路。

為何叫丙察察?因為沒有相關部門給他取名字,廣大驢友發揮自己淺薄的想象力,把這條路的起點、中點還有終點三個地方地名的首字連了起來,就有了丙察察的名字(云南丙中洛、西藏察瓦龍、西藏察隅)。

當我對丙察察線路有了一定的了解后,也激發了埋藏已久探險的熱情。

4月28號

成都-攀枝花

我們趕在小長假之前出發了,看著通暢的高速路,一年沒有出門旅行的我,心里居然還有些小激動。

因為之前工作的關系,四川至大理這條線上有什么好吃的,有什么好住的,我相對比較熟悉。

滎經的花灘飯店、漢源的黃牛肉、石棉的武陽肥腸、永郎的黃燜雞、攀枝花的蘸水魚,哇,想著都口水直流啊。

首站的滎經花灘飯店,一份紅燒豆腐(親身感受,這是我在川內吃過的最好吃的紅燒豆腐),一份石頭腰花真是特別的下飯,讓兩位哥哥贊不絕口。

音樂陪伴著我們抵達第一站,攀枝花。

感謝發小熱情的招待,讓我回到小時候的時光。(順便為在乎酒打個廣告)

(圖片來自網絡)

我們這次旅行的線路全程將近4000公里,為了每天行路的安全,良好的休息是非常必要的。

這家酒店還真是不錯,地處仁和公園內,鳥語花香。站在路邊就能聞到白玉蘭的花香,非常安靜迷人。

每年的4月5月都是攀枝花最熱的時候。也許是我們的運氣不錯,當天溫度很舒適,預示我們以后的路上都能有好運氣吧。

4月29號

攀枝花-六庫

我們早早的踏上征途,今天的目的地是要抵達瀘水市六庫鎮,怒江州的州府所在地。

也是丙察察線出發前的最后一個大城市了。在這里我們要做好所有的準備,踏上艱難的征服之路。

(圖片來自網絡)

瀘水市境內居住著傈僳族、白族、怒族等21個民族,東部碧羅雪山與西部高黎貢山夾怒江由北向南縱貫全境。

境內東西兩大山脈縱橫交錯,高峰林立。我們習慣了平原的生活,看著高山矗立站在眼前,壓迫感油然而生。

(三個大老爺們玩自拍也是很嗨皮,從左至右閆哥、李哥、周哥)

看著路牌,到貢山才274公里,在高速路上也不過就是3個小時而已,雖然我們知道這的路況不是很好,真正當我們行駛上路后才發現這并不簡單。

當晚,又get到一個知識點,傈僳族也有做手抓飯的習俗。(原來一直以為只有傣族才有手抓飯的)

手抓飯用大米與包谷砂、或豆米、蕎米混合在一起煮(蒸)熟,盛在簸箕上,蓋上烤乳豬肉、雞肉塊、雞蛋、臘肉、竹葉菜、菌子、木耳、花生、涼拌野菜、洋芋、洋絲瓜等各種肉和蔬菜。

吃飯時,洗手作碗筷,而后大家圍著竹簸箕坐成一圈,先拈一片臘肉往左手掌上涂一層油,而后以右手當筷子,抓起自己想吃的東西放進左手里進行初步的組合,再喂進嘴里。

真正的傈僳族宴,無論男女,有不喝酒者不得近桌的習慣,如是嘉賓,則有傈僳少女設下的層層酒關,沒有關云長過五關斬六將的氣魄,是吃不到真正的手抓飯的。

還好,城市里面的餐廳少了敬酒的環節,否則我們帶的慢工酒不夠喝啊,只是可惜最后把菜消滅了,卻剩下不少的飯。太浪費了。

回酒店的路上,遇到路邊小販招攬顧客。伸頭一看,生芒果拌辣椒。夾上一根嘗嘗,哇,這酸辣。是真的又酸,又辣,還有一些很澀的感覺,作為四川人的我表示接受不來這樣的吃法。

4月30號

六庫-貢山

為了能避開施工帶來的擁堵,我們決定每天都要早早的起床出發。

出了瀘水,踏上了顛簸,崎嶇的228省道。一路上真是沒有一段好路,下著小雨,渾濁的怒江水在旁邊流過。

原來這個地方沒有修路的時候,生活在這里的老百姓是什么樣的狀況?真是無法想象。好在兩位哥哥都是走南闖北的,有著豐富的社會生活經驗,各種談資成為了整個旅途的下酒菜。

播放器里播放著電影《諾丁山》的好幾首歌曲,李哥主動的向我推薦了這部1999年的老電影,描述著電影里William Thacker挽留Anna Scott的經典橋段,我居然還沒看過這部電影,真是失敗,回去后一定要把這部電影欣賞一下。

(請戳鏈接《諾丁山》觀后感。)

10個小時候抵達貢山,一臺好好的新車已經成了這個樣子。

5月1號

貢山縣-察隅縣

之前的攻略里就了解到全線都在修路,早上7點開始放行車輛通過,為了不擁堵,我們起個大早,6點就開始新一天的準備。

結果很多要走丙察察線的車輛也是這樣想的,不出所料,還是被堵在路上了。

路遇觀景平臺,趕緊拍個美照。(天公不作美,淅淅瀝瀝的下著小雨)觀景臺下方就是著名的虎跳石。

怒江第一灣,怒江自青藏高原穿山越谷而來,在這里受到大山的阻隔,形成了一個半圓形的大灣,被稱為怒江第一灣。

這里的江面海拔約1700多米,氣勢磅礴,風光旖旎,水勢緩慢,兩岸風景獨好。對面就是丙中洛鄉的桃花島。桃花島其實并不是島,而是座怒江環繞著的半島,在當地被稱做扎那桶村。

據說因島上桃花甚多,每年三、四月份,島上一片粉紅,如陶淵明筆下的挑花源,人稱“桃花島”。

村子里靜悄悄的,居民很少。村子很貧窮,普遍用一種黑色的石片當屋瓦,雖然牢固卻不利引水下滴,雨水會滲到石片下滴落在屋子里。

很難看到現代一點的家具,唯一比較現代的是一家的窗戶用上鋁合框,鎖是虎頭鎖。別看丙中洛偏僻貧窮,晚上的酒吧可是熱鬧的很,放著藏族音樂,要到凌晨兩三點才停歇。

丙中洛人最大的樂趣是喝酒,沒酒的生活是過不下去的。但是這么多年了,沒聽過見過丙中洛有偷盜的事發生。他們安貧守道,他們習慣于平淡,過得清靜知足,山外一日,他們可以過一年。

在悠長的歲月里,他們有的是慢騰騰的時光,用來養馬、種核桃、劈柴、慢吞吞在火塘邊煮豬食。從點燃柴火到燒熟豬食所用的時間,外面世界急切的人們可能創造了不少的財富。但是,誰敢說就比他們怡然自樂?

(圖片來自網絡)

丙中洛地處中緬印和滇藏交匯區域,東有橫斷山脈海拔5000多米的響朗臘卡山和碧羅雪山,西有喜馬拉雅山的延伸山脈高黎貢山,丙中洛全景。

“丙中”就是藏語“箐溝邊的藏族寨”的意思。北面強大的藏族曾是這一帶的統治者。

其實這里人口最多、居住歷史最長的還是怒族,他們才是真正的原住民,傈僳族、藏族、獨龍族和其他民族都是后來逐漸遷來的。(照片對比,第一張是我拍的,第二張是別人拍的。這就是傳說中的別人拍的照片)

進入到西藏境內,邊防檢查。這里是禁止外國人進入的。檢查車上所有人的身份證就可以通過了。

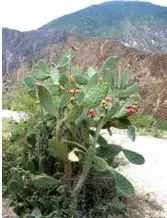

在丙中洛時,崖壁上的植被還是郁郁蔥蔥的景象,進入西藏境內的松塔村后,高大的樹木變換成低矮的灌木叢。

隨緯度的增加植被也越來越稀少,氣溫非但沒有降低反而升高,怒江兩岸的景象也更加貧瘠荒涼。

這一切說明丙察察公路已經離開溫暖濕潤、植被茂盛的峽谷區開始進入干熱河谷區。

這是丙察察線上最著名的景點(如果不算上隨時有滑坡危險的話)“大流沙”。

大流沙遠遠看去就是一個巨大光滑的水泥陡坡,實際上是個高山碎石形成的滑坡,碎石主要是堅硬的灰色石頭,這些碎石大小均勻,大小跟雞蛋差不多,有的更小,尤如人工雕琢,用來修公路倒是現成的公分石。

古往今來,不論是茶馬古道還是我們走的這條在茶馬古道基礎上開發的公路,必經大流沙。大流沙的可怕在于,堅硬的石頭,隨時可能從遙遠的高山頂上飛下來,滾落速度極快,大石頭在飛速的途中咚咚咚被撞成碎石。

有的落在陡峭的石坡上,有的狠狠地砸入怒江。在大流沙前一定要認真觀察,確認沒有塌方跡象時,保持著車距和速度,一輛一輛小心地通過大流沙。

現在的大流沙建起了厚厚的護坡,可以減少傷害,但就是這樣,也一般都是早上通過此處,因為下午通常風大,大流沙的頂端風化的非常嚴重,一遇大風,便是流沙滾滾。

下午通過的危險更大。再就是,主要觀察流沙的山上,如果有煙塵升起,一定要及時躲避,那就是上面開始流沙了,如果在流沙處陷車了,一定要棄車逃跑,躲到護坡下。

中午午飯時間我們趕到了察瓦龍鄉。短暫的用餐完畢后,我們就將踏上整個路段中我們最擔心、最不可預料的路段,察瓦龍鄉至察隅縣三個海拔4500-4800米埡口。

江對面的藏式村寨

隨著海拔的逐漸升高,低矮的灌木、苔蘚、松軟的土地、掉落在路中央的石子、遠方的雪山,以及星星點點的積雪,看到這些景色越讓人不安起來。

初遇路邊積雪。我自認為在四川藏區算是比較熟悉的了,各種氣象,各種的路況見過還是比較多的,但是這樣高度的積雪,還是第一次看到,被驚到了。(目測高度有1米9左右,這還只是在半山腰)

老鷹樂隊、林肯公園伴隨著我們走向了越來越厚的積雪,天上的小雨也變成了小雪。小粒的冰粒砸在車頂,發出噼噼啪啪的聲音,仿佛在為音箱里的音樂伴奏。

放大的音樂聲音掩飾著內心的不安。對面也長時間不見一輛車下山,越接近埡口越緊張。

快到雄楚拉山埡口了,遇到了一輛被困的藏A牌照現代SUV,司機停在路中間,冒著風雪,用手鏟鏟來泥巴墊在輪胎下面,不過那么小的一把手鏟面對那么泥濘的坑洼根本不起作用。

好在咱們是四驅車,該我們發揮一下雷鋒精神了,用一根拖車繩把陷入困境的現代拉了出來。

頓時覺得雷鋒的光環在身邊閃耀著。“扎西德勒”的聲音還回響在耳畔,我們認為這段路還不是想象中那么困難的時候,事實給了我們一個下馬威。

逐漸升高的雪墻,更加泥濘顛簸的路面,搓衣板路、M型路、各種能想象到的路面都出現在我們面前。

最后一座益秀拉山的埡口,更是艱難。

路面已經不能稱之為路面了,各種大小的坑凼在冰雪的覆蓋下,隱藏著危機。

輪胎碾碎薄冰,混合著地面擦著底盤嘎嘎吱吱的聲音,高達2米多的積雪形成雪墻,那種壓迫感,給穿越者帶來巨大的心理壓力。

之前還能在埡口拍個光膀子照,益秀拉山的埡口根本不可能。呼嘯的大風揚起雪片、冰粒砸在臉上,呼吸困難起來,溫度也下降了許多。

攻略上介紹說,站在這個埡口可以看見卡瓦博格峰(梅里雪山),在這個時候根本顧不上眺望遠方了。況且這個天氣也看不見遠方。

過了埡口,就是長長的下山路,居然還遇到兩個也在下山的摩托車騎行者。看來丙察察的路今年以來真是好了很多啊,不禁更加向往以前的老路。

艱難,生死一念間。哇,想著就好刺激(參考上面推薦公眾號文章內照片)。不過,肯定要成為遺憾了,國家已經啟動了道路修建計劃,將用18億來改造這段道路。晚上8點,用了近13個小時才到達了察隅。

5月2號

察隅縣-昌都市

早上7點,今天的計劃是從察隅經然烏、八宿到昌都,這條路都是柏油路,路況是非常好的,完全沒有了在山上了那種壓力。走走停停,欣賞沿路的風景。

途中隨手拍

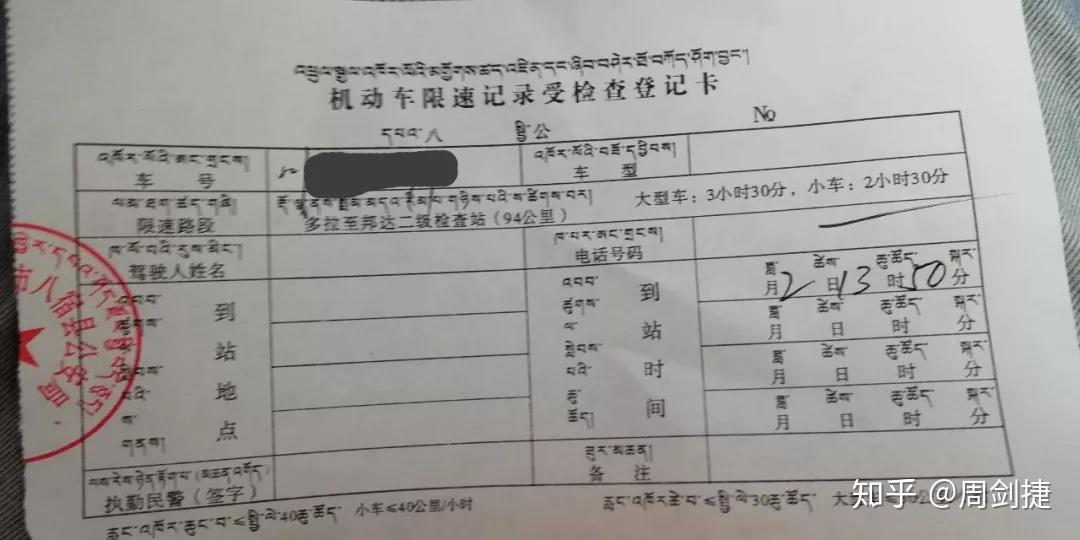

在多拉至邦達的這段94公里路上,居然讓我們用2個半小時行駛,慢速行駛真是折磨人。

不過在行駛到怒江72道拐,才發現了民警同志的良苦用心。慢下來才能看見最美麗的風景。

在拍照的時候,我就在想,這個葫蘆是慢工,那這條讓人神往的進藏公路又何嘗不是慢工呢?

數的人來修建,還有無數人持續地維護,就是為了讓人們能安全快速的抵達心中的圣地。古人曾說“見微知著”,不論是一條路還是一滴酒,都需要無數人的心血,長時間的累積才有的成果。(咦?難道站得高了,想的也特別多了?)

無數的人來修建,還有無數人持續地維護,就是為了讓人們能安全快速的抵達心中的圣地。

古人曾說“見微知著”,不論是一條路還是一滴酒,都需要無數人的心血,長時間的累積才有的成果。

5月3號

昌都市-甘孜縣

今天的目的地是四川省甘孜州甘孜縣,中途要經過我向往已久的地方,德格印經院。

從昌都出發,翻過矮拉山,下山就到了江達,跨過金沙江就是四川的境內了。原以為,從昌都到德格的路都會是很好的柏油路,沒想到,矮拉山的路居然與我們翻過的奇瑪拉山差不多,山上下著小雪,泥濘濕滑狹窄的山路,好歹也是國道,為啥還不修修,顛死我了。

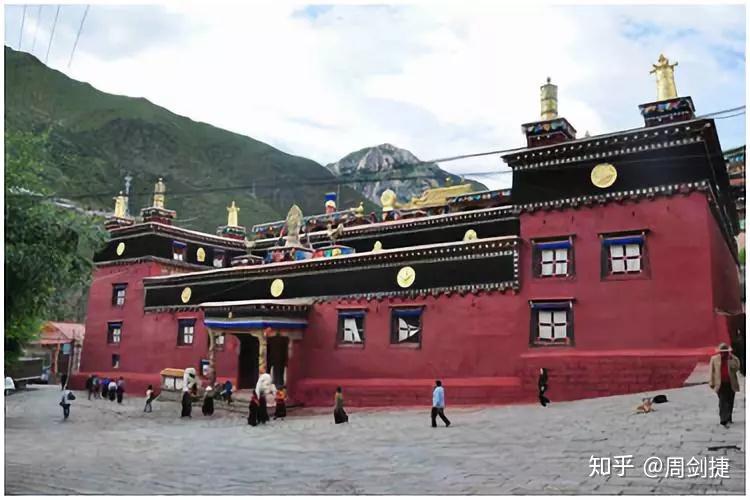

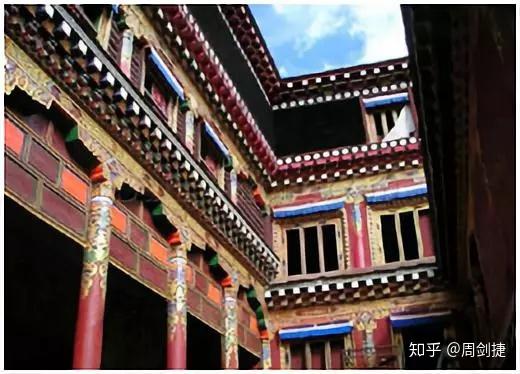

江達金沙江大橋連接著川藏兩地。甘孜州因為屬于藏區與漢族地區最近的地方,有著獨特的人文景觀與自然景觀。德格印經院是素有“藏文化大百科全書”、“藏族地區璀璨的文化明珠”、“雪山下的寶庫”盛名的德格印經院,全名“西藏文化寶藏德格印經院大法庫吉祥多門”,又稱“德格吉祥聚慧院”。里面匯集了眾多的手工匠人,為了留下功德,不計報酬的日復一日在經院里工作著。(因為寺院要求,沒有在里面拍照,以下照片來源均為網絡)站在印經院門口,不禁有些恍惚,在我的想象里,印經院應該是背靠高山,無比宏偉、莊嚴肅穆的樣子,為啥在我面前的寺院看著那么小?

每天有很多的信眾在寺廟外轉著,為自己和親人祈禱。

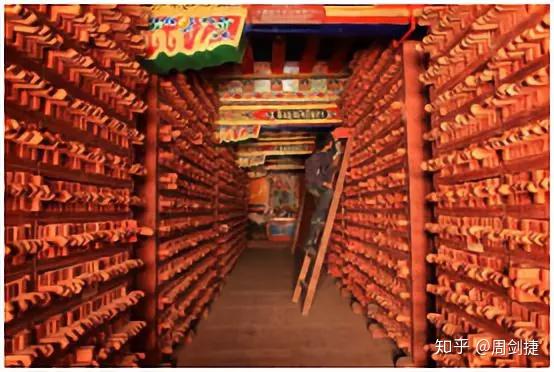

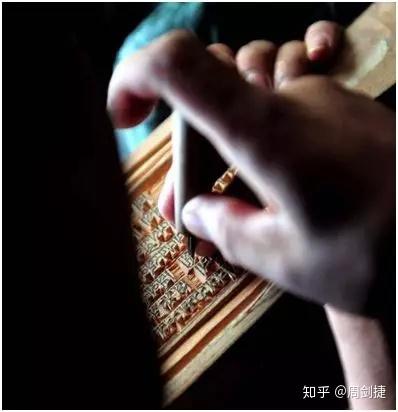

在這不大的經院里,每天都有100多人在里面工作著,制作紙張、雕刻印版、整理印版、印刷、晾曬,除了經堂里念經和敲鐘的聲音,聽不到其他的雜音。藏版庫中排列著整齊的版架,書版分門別類地插滿了版架,每版有一手柄,這是“德格巴爾康”的特色之一。

書版規格有許多種,最大的長110多厘米,寬70厘米,厚約5厘米;最小的長約33厘米,寬僅約6厘米。到18世紀80年代末,全院有書版21.75萬塊,每塊刻兩面。

大、中、小版平均若每面各以600個音節計算,其字數總計約2.6億字,規模宏大。印書用的紙,是專門采用一種叫“阿交如交”的草根皮制成的。這種紙韌性強,蟲不蛀,鼠不咬、久藏不壞。造紙工藝基本沿用漢族古老的手工造紙技術。院內保存有藏文《大藏經》(《甘珠爾》和《丹珠爾》)是所有經書中印刷量最大的文獻。

為防火災印經院不裝電燈。收藏經版的層層擱架能見度極差,工人們卻可以毫不費勁地在幾十萬塊經版中迅速找到所需那一塊,仿若神來之手。

藏紙工藝歷來傳女不傳男,2000年印經院請來一位八十歲的老太太將祖傳的造紙術教給年輕人,才初步搶救了這門古老技藝。

兩名印工一高一矮相對而坐,高坐者負責接紙并固定印版與印紙再在印版上滾墨,矮坐者則一邊遞紙一邊持滾筒自上而下雙手推過,迅速揚起印好的書頁放置一旁。從加墨、鋪紙、轉印到掀起一氣呵成,配合默契。嘴里各自還念著經。印經工人在每一次推動鬃刷的過程中都要深深地彎下腰,低頭敬畏地看著自己正在印刷的經文,當一張經文印好之后,又會有個自然的抬頭動作,周而復始,每印一張,便自然地向經文鞠躬頂禮一次。

德格印經院的經版所以刻得深是源于土司的獎勵制度。印經院初建時雕刻《甘珠爾》,五年后完工時,登巴澤仁土司抓一把金粉撒在經版上撫平,陷入文字縫隙的金粉就是刻版工人的工錢。

雕版工藝要求極為精細,為保證刻深、刻準、刻好,每人每天只能刻一寸版面。聞名全藏的《甘珠爾》,便是由100名書法家花了3年時間,500工匠雕刻了5年方才完成印版刻制。印版用完要仔細洗掉墨泥或朱砂再涂上酥油入庫,才能百年不腐。

無論取走還是送還,經版都是左手拿右手放才不會出錯。洗經版很辛苦,但工人們認為能在印經院工作很幸運,可以藉此集資凈障,利益眾生。

印經院的歷史告訴我們:文化是一種世代性的積累,是一種過程,在這個過程中,文化起著舉足輕重的作用。而作為印版史籍的積累保存者,正是在這個過程中,自覺或不自覺地發揮著文化人也不能替代的作用。一邊參觀一邊想到我現在正在從事的工作,雖沒有過宗教式的頂禮膜拜,我也彎下腰做一些以前沒有做過的事情,做事的時候沒有雜念,只為一心做到最完美,虔誠、真誠、精誠。

山里的雷雨又襲來,催促著,再不離開,就不能在預定時間到達甘孜了,不得不冒雨前行。

受到下雨的影響,雀兒山上也在下著中雪,不過良好的路況,也帶動著愉快的心情。原來的雀兒山埡口海拔5000多米,是四川省境內海拔最高的埡口,要用上幾個小時才能翻越,現在雀兒山隧道開通了,10多分鐘就輕松的穿過了。

7點到達甘孜縣城,這個縣城給我的印象真是不錯,坐落在平緩的谷地中,藏區的旅游帶動起了繁華的城市街道。為了犒勞前些天的奔波,今天決定找一家藏餐廳。誰也沒有想到,今天晚餐我們三個大老爺們會遭遇這次出行最大的友誼危機。

藏餐中最有代表性的菜品。生牛肉糌粑、血腸、牛肉包子。

等待上菜的時候都是其樂融融,閆哥和老板熱烈的攀談起來,我和李哥就在對面玩著手機,不時給菜品拍照,相互傳照片。

當餐廳老板起身迎接新來的客人,閆哥把手上的手機往桌上一撂,對我們在吃飯時候玩手機表達了強烈的不滿。我和李哥不由得坐直了起來,注視著突然發火的閆哥,試圖平靜下來。因為李哥是此次旅行的召集人,所以他肩負著我們三個人的安全責任,以前三個人的相互了解也不深,所以在特別的時候會用一些比較強硬的方法,比如反復的嘮叨,大聲的呵斥。這樣的方式也在我們之中造成了嫌隙,借著今天的這個機會都發泄了出來。由此拉開了男人間的相互吐槽。這時李哥作為我們三人之中年級最長的人,表現出了豁達與大度。傾聽我和閆哥的對于他過激言行的不滿,最后借著舉酒杯的時候表達了誠懇的歉意。(我們表示接受)

男人之間的友誼就是這樣的,在爭吵和矛盾中增加,相互的了解也是借由這些事而加深。舉杯釋前嫌。看著桌上的在乎酒瓶子,我暗自想到,“這可能也算是男人之間另外一種在乎的體現吧。”

5月4號

甘孜縣-色達-馬爾康

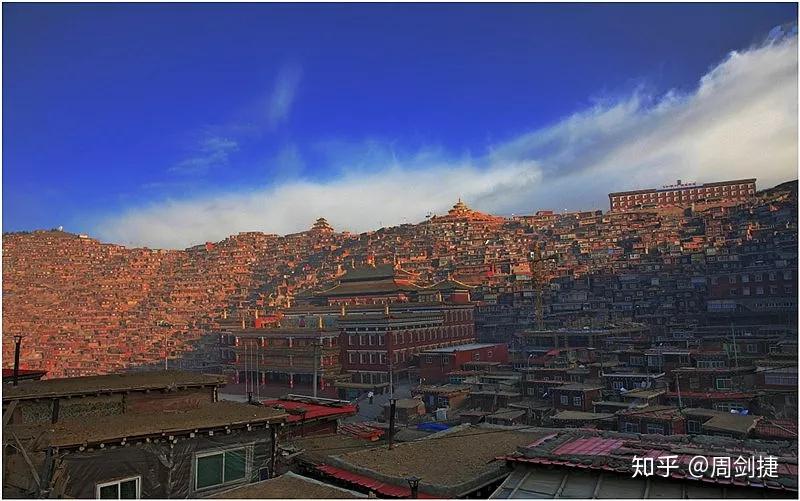

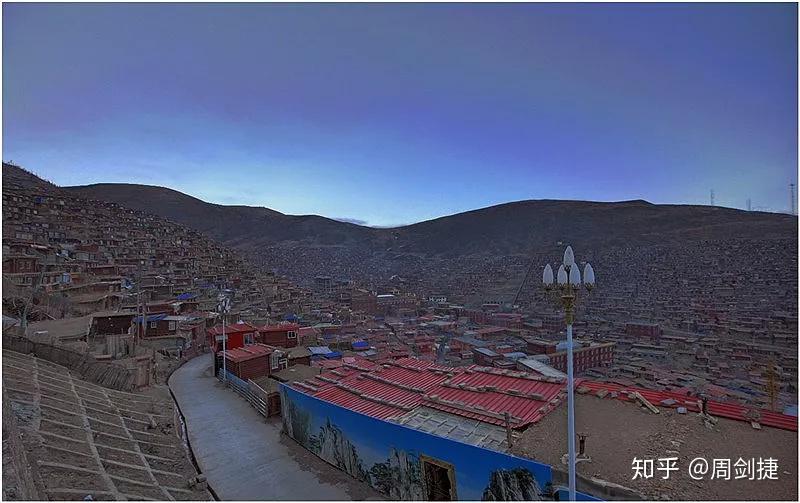

今天要完成閆哥的心愿,色達五明佛學院。距色達縣城20余公里有一條山溝叫喇榮溝,順溝上行數里,蔚藍蒼穹之下,銀嶺碧草之間,數千間赫紅色的木屋,如眾星拱月般簇擁著幾座金碧輝煌的大殿--它就是藏于深山中的喇榮寺五明佛學院。

色達,藏語意為「金馬」,傳說因在這片富饒而美麗的草原上曾發現過「馬頭」形金子而得名。色達佛學院是世界上最大的藏傳佛學院之一。

因僧舍的密集建設,這里的消防問題日益嚴重,從16年開始,逐漸將山上的僧侶轉到山下的鎮上,拆除原先不規范的建筑。以后再想拍到這樣的照片是不可能的了。

2013年拍攝

從甘孜縣城迎著朝陽前行,村里的牧民們也趕著牦牛出門了。

在此提醒一下初次到藏區的朋友們,看到牦牛經過,最好把車停下來,等候它們通過后再行駛,路過村莊也要放慢車速,仔細觀察路邊是否有小孩、豬、雞、狗等,要是撞到牛或其他的都會帶來很大的麻煩。

這一路之上,《第三極》《平凡之路》陪伴在左右,我們三個糙老爺們的話題絲毫沒有受到昨天吐槽的影響,反而更加貼近了,言語之間的親近感也越來越濃厚。原本的戒心也在放下。就像家里人的聊天一樣,家長里短。

經過翁達后,路邊遇到藏獼猴,這些猴子只在這個季節下山覓食。路邊有不少人都停下來給它們喂食。

年輕的猴子們為了食物在相互的搶奪著,打鬧著。一只懷里抱著小猴的猴媽媽卻吸引了我的注意,為了懷里的孩子不受到顛簸,它不會跑快、跑遠去撿拾食物,只吃面前的。靜靜的看著我伸出車窗外的手,看看是否會有食物會落到面前。

現在的佛學院,外來車輛已經不能進入到山門里了,需要在停車場乘坐公交車上去。

整個棚戶區星星兩兩的進行著拆除,學院門口在進行著土石方的施工,可能會修建一個廣場吧。外面的山坡上幾排混凝土修建的宿舍在進行著裝修。看著在轉經的信徒、僧眾們,靜靜的口誦經文,轉著經桶。用儀式化解著生活中的孽障。機器的轟鳴不能打擾到他們,一片安好。

因為對宗教的尊敬,我沒有在這里拍廣告照。

走在下山的路上,都不禁感嘆,“信仰的力量真是強大,造就了名聞天下的佛學院。”雖然施工的場面混亂無序,不過佛學院的恢弘氣場還是令人震撼。默默無語下山。

5月5號

馬爾康-成都

在馬爾康好好的休息一晚,踏上回蓉的歸途。總結,我們這次出來的目的都基本達成了,但是還留有遺憾,因為路途遙遠,每天都在趕路,有很多沒有去的地方、沒有看到的景色,就成了這次的遺憾。

老姆登教堂

重丁教堂

石月亮

秋那桶村

丙中洛霧里村

石門關

昌都強巴林寺

不過,遺憾會成為我們下次出發的動力。讓下次出發的時候更有目標。酒友們,帶上你們的慢工酒、在乎酒出發吧。

最后再嘮叨一句:

喝酒不開車

喝酒不開車

喝酒不開車

重要的事情說三遍。

長途旅行,不宜過量飲酒。切記切記。

注明:本文章來源于互聯網,如侵權請聯系客服刪除!