滿滿干貨(鈞瓷楊延璽)鈞瓷以其古樸的,

歡迎關(guān)注樹哥在旅游

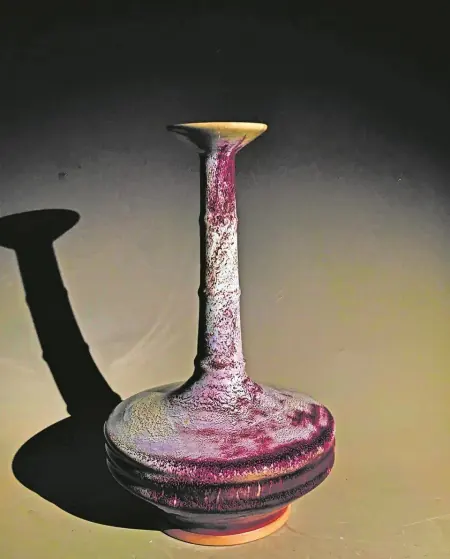

“暈頭轉(zhuǎn)向,似雨后夕陽,又似烈焰。世間朱砂非作,西施珠寶不能與之同源。”一曲《賞鈞紅》,將鈞瓷的自然之美表現(xiàn)得淋漓盡致。鈞瓷是宋代五大著名瓷器“鈞”、“汝”、“官”、“哥”、“定”的代表,“90后”的張洋洋就是這一類的代表。

張洋洋于2010進(jìn)入了制作鈞瓷的行業(yè)。12年來,他已經(jīng)成為國家級代表性非遺代表性傳承人,禹州市市級非遺代表性傳承人,國家級技工工藝師、助理工藝美術(shù)師,在傳承創(chuàng)新中弘揚(yáng)鈞瓷文化,促進(jìn)非遺更好地融入現(xiàn)代生活。

張洋洋正在操練毛料

“開窯”如同打開一個蓋子

“我從小就聽長輩們說起過,這是一種很神奇的東西。張洋洋生于河南省禹州市神垕古鎮(zhèn),是鈞瓷之鄉(xiāng)。在2010年,他無意中見到了國家非遺代表性項目——“鈞瓷燒造”國家非遺代表性傳人苗長強(qiáng)的家里——《仿宋鈞窯鼓釘洗》。五彩繽紛的鈞瓷釉,艷麗奪目,令人目眩神迷。張洋洋在苗長強(qiáng)的指導(dǎo)下,學(xué)著鈞瓷的手藝。

選料、加工、拉坯、脫坯、注漿……這些都是張陽陽花了三年時間才完成的。

“我在打磨的時候,雙手會起水皰,會起水泡,會在爐邊待十多個鐘頭,拉制模具很困難,容易崩斷,脖子太長,會彎曲,有一次,我好不容易把它弄好,結(jié)果一把火就會變成煙霧,把鈞瓷燒壞了”,張洋洋在失敗了一百多次之后,終于明白,要想制作一把好的瓷器,必須要有足夠的時間和經(jīng)驗。

“十個燒制不出九個,每次燒制都是個瞎子。”張洋洋說,“鈞瓷的美麗在于它的變化,它的顏色受到很多因素的制約,所以它沒有一個固定的標(biāo)準(zhǔn),我們需要根據(jù)自己的經(jīng)驗來決定。“如果溫度控制不好,過早就會出現(xiàn)黑色、錯過白窯、不均勻、窯內(nèi)氣壓等一系列的問題,這些都會影響到最終的顏色。一個一個地克服困難,我們就會取得勝利。”

“我試了很多次,我都想放棄了,但最后我還是忍住了。”張洋洋通過不斷的工作,從采礦、風(fēng)化、研磨、調(diào)配、沉淀、制泥、拉坯、素?zé)⑺責(zé)⒊鲇浴⒊鲇浴⒊鲇浴⒊龈G,這些過程,張洋洋都記得清清楚楚。

堅持繼承和革新

張洋洋在師傅苗長強(qiáng)的指導(dǎo)下,一天天地進(jìn)步著。在2015,他最終制作了一款令人稱心的“觀音壺”。此件一出,其形制典雅,色澤純正,窯變釉自然,流光溢彩,深受贊譽(yù)。

《龍頭樽》榮獲“中國民間傳統(tǒng)瓷器”銀獎、2016河南省陶瓷技術(shù)大賽銀獎、許昌市第二屆許昌市工藝美術(shù)界優(yōu)秀藝術(shù)家獎、《龍頭樽》在一次次的摸索中,漸漸有了自己的特色。

“采用傳統(tǒng)工藝和原礦制作而成的瓷器,外形和形狀都透著一股古樸的氣息,而且,它的設(shè)計也很符合人們的口味。”張洋洋說道。他在傳承傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上,在造型上進(jìn)行了多次的革新。

張洋洋的表現(xiàn),讓我們感受到了一種新的非遺族的活力。近幾年,由于我國陶瓷工業(yè)的發(fā)展,天然氣爐和電爐的廣泛使用,使得傳統(tǒng)的鈞瓷工藝逐漸沒落,對其進(jìn)行了傳承和傳承。年輕的一輩,如張洋洋,肩負(fù)著偉大的使命,讓他們的年輕,閃耀著執(zhí)著和革新。

“創(chuàng)造是不能封閉自己的,只有走出去,開闊自己的視野,創(chuàng)造新的機(jī)會。”張洋洋相信,要實現(xiàn)長期的發(fā)展,就需要在鈞瓷業(yè)中,不斷地創(chuàng)造出滿足現(xiàn)代社會心理需要的產(chǎn)品。

為了開闊視野,張陽陽經(jīng)常在各種職業(yè)訓(xùn)練中進(jìn)行探討和交流。

“一部作品從無到有,由壞轉(zhuǎn)強(qiáng),那種成就感和心里的滿足感真是難以用言語來表達(dá),我覺得我的努力沒有白費(fèi)。”張洋洋說道。

張洋洋的畫作:玄紋尊

“非遺+”帶來的無窮商機(jī)

“你小子怎么就這么會學(xué)習(xí)?”張洋洋說,在他做這個行業(yè)的初期,周圍總是有人提出異議,很多人都說他要死心,覺得那是一份“苦差事”,“苦差事”。“我只是愛她,沒有其他理由。”

張洋洋承認(rèn),目前鈞瓷傳承者中缺少了一些新生力量,所以要努力把他們的年輕人拉進(jìn)來,讓他們能夠更好地發(fā)展和弘揚(yáng)鈞瓷的藝術(shù)。同時,要把鈞瓷作為一種文化形式,以旅游業(yè)的形式,將鈞瓷與百姓的日常生活結(jié)合起來,使鈞瓷文化和鈞瓷文化融合在一起,使鈞瓷文化在人們的日常生活中煥發(fā)出更為動人的光芒。

“我去過一趟,就覺得這里的房子很有特點。茶具、桌椅等日常用品,都是古董,看起來很有年代味,我要買一套回來。”張洋洋說,這種特殊的體驗使他認(rèn)識到,非遺文化可以通過旅游業(yè)進(jìn)入到家庭。

在張洋洋看來,“文化遺產(chǎn)+旅游業(yè)”是一個巨大的發(fā)展空間。“每個人到了哪里,都會有一些特別的東西,比如一些非遺物。讓游客體驗到地方的民俗風(fēng)情,提高其人文底蘊(yùn)。”

“現(xiàn)在,隨著旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,非遺逐步與旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)合,例如非遺作坊走進(jìn)景區(qū)、非遺產(chǎn)品備受游客追捧、非遺展示成為旅游吸引力、非遺底蘊(yùn)成為旅游資源的文化底氣等,都是最生動的證明。同時,與演藝、研學(xué)、文化創(chuàng)意等相融合,將會讓非遺產(chǎn)業(yè)重新煥發(fā)生機(jī),豐富旅游業(yè)態(tài),豐富游客體驗。”張洋洋說,他的故鄉(xiāng)就是靠著鈞瓷城,才能在這里建立起一條“產(chǎn)、學(xué)、研、銷”的產(chǎn)業(yè)鏈條,為非遺旅游注入了內(nèi)生動力,吸引著八方游客慕名而來。

“民眾對精神生活的要求與日俱增,這就是我們的機(jī)會。如今,我們與各部門共同發(fā)展了非遺產(chǎn)品,邁出了一大塊“非遺+旅游業(yè)”的發(fā)展之路。”張洋洋表示,今后,他會在鈞瓷藝術(shù)的創(chuàng)作之路上,不斷進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,不斷地打造出更多的鈞瓷作品,把傳統(tǒng)的鈞瓷藝術(shù)發(fā)揚(yáng)光大。積極探索“非遺+”的無窮潛力,把非物質(zhì)文化與人民群眾的日常生活結(jié)合起來。(實習(xí)記者:楊碩,范朝慧)

《讓鈞瓷綻放更加迷人的光彩——記90后非遺傳承人張洋洋》《90后傳承人》

歡迎關(guān)注樹哥在旅游

注明:本文章來源于互聯(lián)網(wǎng),如侵權(quán)請聯(lián)系客服刪除!