一篇讀懂(老昆明的回憶)昆明老地方,

清末民初,洋貨初入昆明之時,城中綢緞、土布、清酒、油行等土貨商鋪齊行立約,不進洋貨,以求自保,維持現狀。

開始,這聯手抵制大約也是有效的,清末昆明的許多綢緞行、土布行都依然故我。滇越鐵路通車之前,昆明的土貨商店依然很多,洋貨商店很少。

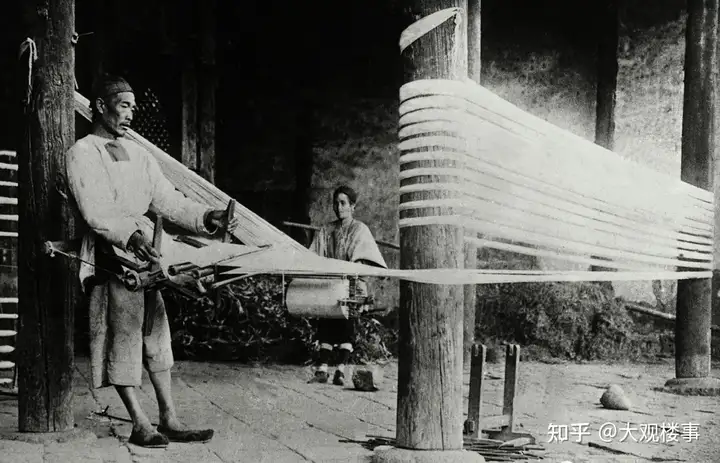

滇越鐵路建成通車之后,昆明以叢山僻遠之地,一變而為國際交通要沖,海關操于外人之手,舶來品享受的關稅甚至比國貨還低,又能適應新式工業的要求,價格較廉,加上買辦的協助,于是乎紛至沓來,炫耀奪目,陳列于市。

反觀土貨之弊,時人論之:一是“價本不豐,無敵人之力”;二是“人情不一,無大公之心”;三是“所見不大,所料不遠,只貪眼前小利,而忘日后大害”;四是“生財之道,不知講求”。以此和外商競爭,當然只有失敗。例如雨傘,日本產品用竹竿做柄,制作精致,結實耐久,價錢又廉,進入昆明市場后,僅光緒二十九年(1903年)就售出600多把,次年達12000把,再過一年,就翻到了2萬多把。在這種情況下,本地土傘,只有倒霉(《昆明市志長編》等)。

“土”“洋”之爭,在工商業中形成了尖銳的對立:如西藥與中藥,洋瓷碗和土碗,土工具和洋工具,土農具和洋農具,土刀和洋刀,火草發燭與洋火,蠟燭與洋蠟,土堿與洋堿,胰子與洋皂,石膏與牙水,斗笠與洋傘,布襪與洋襪,土玩具和洋玩具,土產食品和洋食品,手工金屬器物和機制金屬器物……兩相比較,土制手工業產品不免相形見絀,有的就逐漸被淘汰了。但就是到了這種地步,“國貨”商們還在內訌。

1909年間,“土糖”暢銷,熬糖的人一下子多起來。熬糖的、賣糖的你爭我奪,生出許多是非。昆明的行會向經營土糖者派款,守城門的則把住城門,攔下運糖的馱子要“賣門錢”,不給就扣糖……于是,洋貨更加得勢,“國貨”更加衰落,大量金錢,滾滾流出,國弱民窮,就不可避免。

不過,昆明畢竟是一座有血性的城市。1912年,昆明人“師夷長技以制夷”,建成了石龍壩水電站,用“自來火”取代了“洋油燈”,成為“中國第一”。

20世紀30年代,昆明人打造的香皂、肥皂把“洋堿”擠出了昆明市場,都是可圈可點的“贏家戰例”。

“土煙”“洋煙”大戰

老昆明人過去吸的是煙絲,分旱煙、水煙兩種。收獲了煙葉,曬干或烘干后切成絲,用煙管吸叫旱煙,用竹水筒吸叫水煙。那竹水筒又叫水煙筒,取一節有手臂粗、有手桿長的竹筒,在半腰上斜著裝一根小竹管作煙斗。吸煙的時候,煙筒里灌上水,將煙絲放在煙斗上點燃,在煙筒口一吸氣,竹筒里的水就咕咚咕咚響,煙便經過水過濾吸得進口中。據說這樣吸煙又過癮、又干凈。

至今昆明還見得到這種水煙筒。直到1901年,昆明仍無紙煙入口。后來英美公司繞道緬甸,將紙煙販到昆明,叫作“派律紙卷”和“巴西煙”。

到1906年,紙煙輸入價值就達11000兩銀子。滇越鐵路通車后,洋商又陸續由香港取道越南運進紙煙,也很受市場歡迎。許多昆明人漸漸不再吸土產煙絲,改吸紙煙了。到1911年紙煙進口價值達43000多兩銀子。

紙煙最初進入昆明,洋商雇人挑擔上街,逢人就送上一支請試抽,半賣半送,每包才銅錢兩文。待一般市民吸上了癮,又在報紙上刊登廣告,購一包煙得一張贈券,贈券可兌贈品,以此吸引顧客。

有趣的是,英美煙公司的贈品是:“如積有二十五張(贈券)者,可換孔子真像一個,或積至一百張,可換美人畫一張。”如是算來,在當時洋人和吸煙人心目中,一個美女可抵四個孔圣人!

洋紙煙的牌名,最初只有老刀牌和黃雀牌,后來有了比較高級的握手牌、三炮臺、大炮臺、司令牌等,還有稱人、紅公、玫瑰、鶴王、火車、葵花、藍橋、踢波、強盜、跑馬、美人、活邊、白燕、表牌、燈牌、哈德門、紅錫包、白蘭地等等,什么稀奇古怪的牌子都有,最多的是英國貨。市場打開以后,昆明街頭還出現了不少專售洋煙的店鋪。由于紙煙進口越來越多,昆明和附近地區出產的煙葉逐漸被擠出市場,所剩無幾。

這時,又有昆明人以整理實業、振興商務、自保利權為號召,在東院街當鋪巷李家宅院內合股生產紙煙,辦起了六合興旺公司、榮興煙草公司等,這又是昆明最早的紙煙廠。由于生產規模小、技術落后,自然也難抵御洋煙的侵入。

就在洋煙或以“氣如蘭桂,辟穢除邪”,或以“煙枝偉大,世無其儔”招攬煙客之時,更有昆明人看到紙煙流行的另外一面,認為“紙煙足以防害衛生,其毒之于人也,較鴉片煙為尤烈”——清末之人,能看到這一點,真是難能可貴。

“土紗”“土布”的沉沒

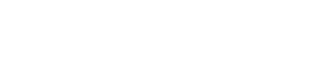

圖 | 早年的土法織布

清代后期,老昆明人古風猶在,男耕女織,穿的是用自己紡的土紗織的土布,紡紗織布是城鄉婦女的主要副業。每天晚上,昆明城外郊區,織布機燈相照,杼聲相聞,每年可生產土布萬匹。

到清末,大量外棉、外紗輸入,昆明板橋、前衛、官渡、普吉一帶的農家都改以洋紗織布,民間紡紗業無形中消失。

民國《昆明縣鄉土教材》稱,滇池北岸“鄉鎮婦女,除了耕耘外,織布的最多,每年出品的數量也不少”。“從前織布所用的棉紗,是由本地人用手工紡的,品質粗劣,不甚適用。自洋紗輸入,紡紗工業就無形消滅,概用洋紗織成土布”。

由于棉紗進口猛增,昆明城內織布業大為發展,織機增加到幾百架,織廠多設在廟中,織匠大多是四川人。據當時外國人所見,織布機擺滿廟宇院子四周的房子,忙個不停,正廳里有幾座描金的佛,織工用印度棉紗排經紗。

此外,還有不少家庭織機,產品除少數條紋毛巾和一些白地藍格襯里布以外,完全都是平織布,原料則全是廉價印度棉紗。當時昆明布店不少,清末有177家之多。許多農戶用織布向布店換棉紗,再織再換,從中獲利,織布業畸形發展。

早年昆明6座城門外,一家叫“體仁堂”的慈善機構還設有織布坊,傳授織布技術,并貼出海報,勸導婦女學習用洋紗織布。據說不到一個月就可學成,除做家務外,一個婦女每天可織布一匹,獲銀1錢,如此一月就可獲銀3兩。如夫婦二人織布,每月可得銀6兩,生活就過得可以了。如一家有三四人織布,即可“為一富裕之家庭矣”。

但好景不長,洋布進口數大增,先是印度貨,后又有日本貨、越南貨等,一時充斥市場,以致“古老的紡車和織布機越來越多地停止了轉動”(《昆明市志長編》),民間紡織也漸至衰落。

“胰子”“洋堿”大戰

老昆明人早先把肥皂、香皂叫作“胰子”,這是有由頭的。在昆明方言里,胰子又叫“鵝油胰子”,卻與鵝油無關。它的主要原料是豬胰子。殺豬時取出胰子,用石臼舂成脂膏,再放進土堿、麥面和豆粉,加上一點樟腦、甘松、山柰之類的香料,揉上一陣,趁滋潤時分成幾塊,每塊狀如米糕,干后顏色灰黃,略有香味,這就是老昆明人的自制“土香皂”,用處是洗頭洗臉。

據說最早賣鵝油胰子的是糕點鋪,是在昆明名聲很大的合香樓,大概和做糕點要用大量豬油有關。后來其他糕點鋪也爭相制造“胰子”銷售,昆明城就出現了“糕點鋪賣香皂”的奇特景象。

清末民初,老昆明最簡單的洗滌劑是淘米水,效果雖然差一點,但有強似無。也可以用白泥水、木炭水或草灰水來洗衣服——把捏碎的白泥、木炭和草灰裝在筲箕里濾水,或泡在水中澄清后將水倒出,就成了“洗衣液”。此水含堿,去污能力比淘米水強多了。

除此之外,老昆明人還會用含堿的植物來洗衣洗被子。首選的是皂角皮,其堿性適中,去污而又不傷衣服,但是產量有限。還有皮哨子,煮過之后倒出水來洗衣,還會起泡沫。昆明四鄉皮哨子產得多,農民用不完,還會挑進城來賣。

農民還進城賣白泥,有粗白泥和細白泥,數量不少。白泥含堿,如果不濾白泥水,就切下一塊來,如同一塊肥皂,在衣服上抹幾下就可以搓洗了,早年很受歡迎。

還有一些老昆明人到翠湖挖湖泥來洗衣。湖泥也含堿,但顏色太深,漂洗困難。如果附近有做豆腐、豆豉的作坊,街坊鄰居都可以去要幾盆煮水來洗衣服。只是那豆豉煮水又膩又紫,像醬油一樣,漂洗很費事。

有的老昆明人講求整潔,還會把洗干凈的衣服放到熬過的米湯或淘米水中浸泡,然后漂洗晾干,這叫“漿洗”。經過漿洗的衣服顏色更粉更白,穿起來平整挺括,十分精神。

20世紀初,大批洋香皂、洋肥皂沿著滇越鐵路進入昆明市場,有日本的透明皂、英國的長條肥皂、法國的極東肥皂等等。這些“洋堿”“洋皂”“洋草標”洗衣洗得干凈,又方便,逐漸占領了昆明市場,土胰子漸漸淡出江湖。后來有一些昆明人“以夷制夷”,制造國產香皂、肥皂與“洋堿”競爭,但因原料和技術都依靠外國,不斷遭到失敗。

到20世紀30年代,聰明的昆明人拋開食用豬油和牛油,拋開從越南進口的椰子油和蓖麻油,改用云南自產的漆油等制造肥皂和香皂。這樣一來,國產香皂、肥皂成本大降,不但拿下了昆明市場,還銷到了外縣和省外的貴州一帶,殺了個漂亮的回馬槍,把“洋堿”擠出了昆明市場。

抵制“水火油”

老昆明人夜間照明多用菜油點燈,后來從滇越鐵路運來了外國煤油,老昆明人管它叫“洋油”,而把煤油燈叫作“洋油燈”和“自來火”。因為煤煙清如水而易燃火,昆明人還管它叫“水火油”,煤油燈還叫“水火油燈”。

洋油多半是從美國進口的,叫“花旗煤油”,菜油則成了“土油”。由于當時土油供不應求,價錢大漲,洋油乘機而入。洋油點燈亮度高,一盞洋油燈比三四盞菜油燈還亮,加上價格又便宜,不久就占領了昆明市場。

當時云南洋油進口數量之大,在進口商品中位居第二。洋油進口被洋行壟斷,到昆明人非用洋油不可的時候,洋油的價格也就大漲起來了。10年之間竟漲了3倍。

清光緒三十一年(1905年),為反對美國排斥和虐待華工,要求廢止中美華工條約,東南各省聯手抵制美貨,云南和昆明也起而響應,對“花旗煤油”抵制尤為強烈,不僅商家不進美油、不售美油,就是紅河的船家也拒絕裝運美油。

光緒三十二年(1906年)七月間,有一家外商洋行雇用越南水手,運來一些美油,卻無人購買。這次抵制美國煤油維持了一年左右,美油進口商都轉購他國煤油或改營其他行業,對美油打擊很大。

(文圖資料見《老昆明舊話舊照·那些行當》)

歡迎到評論區留言!

來源:朱凈宇

本文內容僅供參考,本號保留最終解釋權,本號不承擔法律風險。

注明:本文章來源于互聯網,如侵權請聯系客服刪除!