新疆的咬春

作為吃貨帝國的一分子, 國人對春天的來臨的歡欣鼓舞主要來自新鮮應季的食材開始上市了。

不知道什么時候開始,烏魯木齊的老年人養成了春天人手一把小鏟子在草地挖野菜的習慣,挖的主要是蒲公英。主要的做法是將蒲公英的莖葉在清洗干凈后,用開水焯水后去掉苦味后涼拌。美其名曰咬春。我沒敢告訴他們我小時候挖蒲公英主要是用來剁碎了喂豬的。為了一道新出現的吃食挨上幾鏟子實在是劃不來。

過去冰箱未普及的年代,新疆冬天的餐桌上基本就是白菜蘿卜和土豆三大會戰,偶爾見到的綠色基本不是腌菜就是干菜。記憶里冬日餐桌唯一的綠色就是在火墻或者窗臺上擺著的那一盤郁郁蔥蔥的蒜薹。記憶里,父親對這冬日難見的綠色呵護有加。一直到春節才愿意將蒜薹剪下來,成為年夜飯上那一片魚肉狼藉中的一抹動人的嫩綠。

雖然新疆代表不了中國,漫長的冬天和短暫的春天注定新疆無法像蘇杭錦繡之地那樣雅致的因時而食。當蘇杭人民的餐桌上馬蘭頭和枸杞頭等時令菜都快下線的時候,新疆人民依然只能苦巴巴的從哪些生芽的土豆中翻檢些勉強能吃的,畢竟春日對秦嶺以北地區的人來說,出現頻率最高的詞匯永遠青黃不接。能有口嚼裹下肚就算不錯,哪里有空去捯飭哪些文藝小清新的咬春物件。直到首都人民開始吃完春卷開始吃香椿炒雞蛋了,新疆人民的咬春季節才姍姍來遲。

餐桌上最早出現的綠色是榆錢,幾乎是一夜之間,榆樹上紅褐色的芽孢就能迸發出滿樹綠色。我小時候吃的不少,記憶里最常見的情況就是我們幾個小子爬上樹梢,從樹枝上捋下滿把榆錢直接往嘴里塞。指望這個吃飽肚子不太現實,我們貪戀的最多就是榆錢的青澀中隱隱透出的那縷回甘。這種帶有青草氣息的味道讓我們的味蕾在冬日腌菜的蹂躪中蘇醒。

初中課本里有一篇文章叫《榆錢飯》,在書本記載的做法和新疆差不多,都是把摘下來的榆錢淘洗洗干凈后,和面粉和在一起上鍋蒸,吃的時候拌上辣椒油和老醋。可惜我在小時候從來沒嘗過這種新疆土話叫QIONGQING飯的春飯。只能在在饑腸轆轆中,想象那份隨著舌尖下肚的酸爽,順便把流到嘴角的口水抹在袖子上。不過距嘗過這種榆錢飯的獸醫對這種飯的評價不高。因為作為家里上樹的主要勞動力,每當他家做這道時令小吃的時候,他都是悲催的榆錢收集者。從一棵樹爬到另外一棵樹。一天下來累的半死,餓的前心貼后背,收集的榆錢也不夠一大家人塞牙縫。小的時候曾起歹念去他家混頓榆錢飯嘗嘗。但是由于獸醫身條發育過快,到初中基本就喪失了爬樹能力,基本這也就是個念想了。

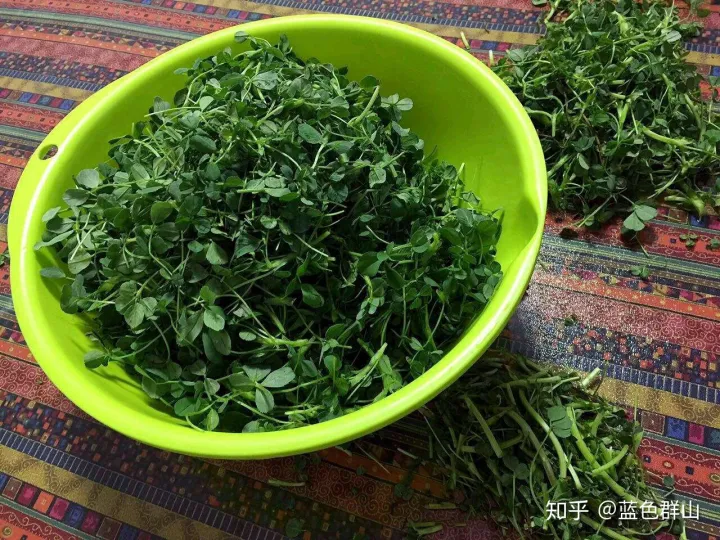

接下來新疆能勉強填飽肚子的是嫩苜蓿。在我小時候的記憶里,這種草的唯一用途就是給牛羊做飼料。根本沒想過也能在餐桌上見到他的身影。所以,當第一次在老毛子干奶奶家吃到的時候,吃驚不小。嫩苜蓿的做法和榆錢飯類似,都是洗干凈后和面粉上鍋蒸,唯一的不同就是不用淋上辣椒油和醋。因此更能彰顯嫩苜蓿的略帶一絲苦味清爽味道。可惜這道苜蓿是真正的時令菜,苜蓿從嫩芽到抽莖散葉的間隔不過兩周,稍不留神入口的嫩苜蓿就變成了只有牛羊才有本事咀嚼的飼草。

工作后才知道,在新疆并非只有漢族對春天的苜蓿情有獨鐘。維吾爾族在春天包的類似餛飩的曲曲兒也喜歡在羊肉中加上嫩嫩的苜蓿。羊肉的油香和苜蓿的清爽相得益彰 ,基本屬于拿起筷子就放不下的一道小吃。幾年前,同事送了我一些從外地親手采摘帶回來的嫩苜蓿,我切碎和羊肉拌成餃子餡,做的餃子竟然也得到了品嘗同事的滿堂喝彩。

當苜蓿由嫩綠變成墨綠色的時候,新疆短暫的春天也步入尾聲。各家光禿禿的菜園開始變的郁郁蔥蔥,父母們忙著拾掇菜田的各種活計,要么是給西紅柿搭架子,要么給葫蘆瓜對花授粉。要么開始間苗,從那一簇菜苗中保留一至兩株壯健的,其余的提除。從青菜中提出的苗,開始逐漸出現在新疆的餐桌上。各種咬春也行將結束。

但是我家的咬春居然這個時候才真正開始。記憶里,我母親的廚藝始終如同段譽的六脈神劍般時而靈時而不靈。大多數情況下的黑暗料理把我家三個孩子培養出了不挑食的好習慣。偶爾的神來之筆也是讓人驚艷不已。每當給葫蘆瓜花授完粉后,母親會把雄花收集起來,清洗干凈后切碎加上蔥花和雞蛋在面糊里攤成煎餅。葫蘆瓜花碎和煎餅融為一體,依然保持賞心悅目的橘黃色。而花與油交融的獨特焦香味不含一點苦味,卻帶一點隱隱的甜,當一口咬下煎餅的時候,這股若隱若現的甜香從鼻尖轉移到舌尖,一直彌漫到心里,那種美味似乎似乎能讓時間停止流動。

這也是為什么,大多數老饕始終追隨的那那種童年的簡單味道。

注明:本文章來源于互聯網,如侵權請聯系客服刪除!